アイデアも財産になる!知的財産をスマートに相続するコツと要注意ポイント

皆さんは「遺産」と聞くと、まず現金や不動産を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、著作権や特許権などの知的財産権についても、どのように扱うか理解しておく必要があります。

近年はブログやSNSで創作活動をしたり、個人で発明やデザインを生み出したりする人も増えています。

こうした形のない財産である知的財産も、実は相続の対象となる大切な財産なのです。今回は難しい法律用語はできるだけ避け、終活・遺品整理の観点から知的財産権について優しく解説します。大切なご家族に安心して財産を引き継ぐために、ぜひ参考にしてください。

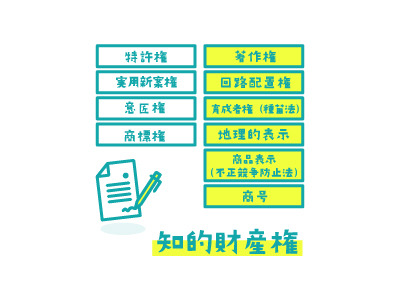

知的財産権とは何?わかりやすく解説

知的財産権とは、人の知的な創作活動によって生み出されたものを「勝手に利用されないように守る」ために与えられる権利のことです。例えば小説や音楽、発明やデザインなど、形のないけれど価値のある創作物に対して発生します。家や車のような有形財産とは異なり、知的財産権は「無体財産権(形のない財産権)」とも呼ばれます。知的財産権を持っていると、権利者だけがその創作物やアイデアを独占的に利用できます。また、土地や建物の所有権に似たように、他人に譲ったりライセンス許諾(使用許可)を与えたりすることも可能です。ただし、権利には存続期間(有効期限)が定められている点などが普通の所有権と異なる特徴です。

知的財産権の種類と主な例

| 権利名 | 内容 | 発生・取得方法 | 存続期間 | 例 |

|---|---|---|---|---|

| 著作権 | 文学、音楽、イラスト、写真、ソフトウェアなどの創作物を保護 | 創作した時点で自動的に発生 | 著作者の死後70年まで(原則) | 写真、ブログ記事、同人誌 |

| 特許権 | 新しい技術的発明を保護 | 特許庁に出願し、審査通過後に登録 | 出願から20年 | 便利な道具の仕組み |

| 商標権 | 商品名やロゴを保護 | 出願・登録が必要 | 10年ごとに更新可能(半永久的) | ハンドメイドブランド名 |

| 意匠権 | デザインや形状を保護 | 出願・登録が必要 | 登録から最長25年 | アクセサリーのデザイン |

| 実用新案権 | 小さな改良アイデアを保護 | 出願のみ(審査不要) | 登録から10年 | 改良した道具の仕組み |

身近にある知的財産の例

| 分類 | 内容 | 相続対象となる例 |

|---|---|---|

| 趣味の創作活動 | イラスト、小説、音楽など、創作した時点で自動的に著作権が発生 | 同人誌、写真作品、作曲データ |

| 写真やブログ | 個人の日記やSNS投稿も著作物と認められる可能性あり | ブログ記事、SNS投稿、日記 |

| 個人ブランド | 商標登録した屋号やロゴなど | 登録済みの商標・ブランド名 |

| 発明や特許出願 | 出願中や登録済みの特許は財産的価値を持つ | 特許権、特許を受ける権利 |

相続できる権利・できない権利

知的財産権には相続できるものとできないものがあります。

| 区分 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| ✅ 相続できる権利 | 財産的価値がある部分。相続財産として承継可能。 | 著作権(財産権部分)、特許権、商標権、意匠権、実用新案権 など |

| ❌ 相続できない権利 | 創作者本人に帰属し、他人に譲渡・相続できない人格的権利。 | 著作者人格権(氏名表示権、公表権、同一性保持権)など |

知的財産を相続するときの注意ポイント

- ☑ 存続期間: 著作権は死後70年、特許権は出願から20年、商標は更新制。

- ☑ 遺言書の有無: 指定があればそれに従う。なければ共有財産となる。

- ☑ 家族間の話し合い: 誰が管理するか明確にすることでトラブル防止。

- ☑ 産業財産権の手続き: 特許庁へ移転登録を届け出る必要あり。

- ☑ 相続税: 価値によっては課税対象。評価は専門家に相談。

放置するとどうなる?知的財産のリスク

- ☑ 権利消滅: 更新・維持手続き忘れで失効。

- ☑ 無断使用: 管理されないと第三者に勝手に利用される可能性。

- ☑ 家族間トラブル: 後から価値が判明して揉める恐れ。

専門家に相談するタイミング

迷ったら弁護士・弁理士・税理士に相談するのが安心です。

| 相談内容 | 適した専門家 | 補足 |

|---|---|---|

| 具体的な手続き | 弁理士 | 特許・商標・意匠など知的財産の出願や権利化に詳しい |

| 遺産分割やトラブル | 弁護士 | 相続争い、権利侵害など法的トラブルに対応 |

| 評価や税金 | 税理士 | 知的財産の評価、相続税・贈与税の計算に強い |

| 気軽な相談 | 無料相談窓口 | 日本弁理士会などで初回無料相談が利用可能 |

まとめ

創作物や発明などの知的財産権は、目に見えないけれど確かに財産です。

終活の一環としてリストアップし、遺言や専門家相談で管理を準備しておくと安心です。自分や家族の創作・アイデアをきちんと残すことで、次世代に誇れる財産となります。